1er juillet 2025 : nouveautés à connaître pour les automobilistes

Depuis plusieurs années, le 1er juillet s’impose comme un tournant au cœur de l’été pour les Français, marqué par l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions administratives et fiscales. Qu’il s’agisse des tarifs de l’énergie, des aides à la transition écologique ou des frais liés à la possession d’un véhicule, cette date rythme la vie quotidienne de millions d’automobilistes. À l’approche de la nouvelle échéance, souvenons-nous de l’importance de ces révisions semestrielles et de l’impact qu’elles peuvent avoir sur le budget des ménages.

En pleine période estivale, il est parfois aisé d’oublier que derrière les vacances et les départs en escapade se cachent des changements officiels qui ne passent pas toujours inaperçus. Les services publics, les collectivités et l’État profitent de cette date symbolique pour actualiser barèmes et dispositifs, avec pour objectif de mieux coller aux impératifs économiques, écologiques et sociétaux.

L’année 2025 ne déroge pas à la règle. Automobilistes, vos habitudes vont connaître un léger coup de frein… ou plutôt d’accélérateur, selon votre profil et votre lieu de résidence. Entre incitation à rouler “plus propre” et ajustement du coût administratif, les modifications à venir méritent que l’on s’y attarde avec méthode, avant de prendre la route.

Plutôt que de dévoiler immédiatement tous les détails, prenons le temps d’explorer le contexte général de ces réformes, leurs enjeux et la manière dont chaque conducteur peut anticiper ces nouvelles règles. Gardez en tête que la révélation de l’information principale attendra la toute fin de cet article : un petit suspense pour éviter de faire déserter vos pages dès les premiers paragraphes.

Une date traditionnelle de renouveau

Tous les ans, au cœur de l’été, le passage à la mi-année est l’occasion pour l’administration française de réviser un grand nombre de barèmes. Du prix du timbre à la fiscalité locale, en passant par les normes de performance énergétique, le 1er juillet symbolise un renouveau, un moment pour ajuster la machine publique aux réalités du terrain.

Pour les automobilistes, cette mise à jour semestrielle est presque devenue un rituel. Elle permet d’inscrire, à date fixe, des évolutions qui peuvent aller dans le sens de la transition écologique ou, à l’inverse, répondre à des besoins budgétaires des collectivités. On pense évidemment aux différentes aides à l’achat de véhicules propres, mais aussi aux frais liés à la carte grise, dépendants du fameux cheval fiscal.

Ce balisage temporel facilite la communication autour des réformes, mais il oblige aussi les conducteurs à rester vigilants. Un oubli ou une méconnaissance de la date d’entrée en vigueur peut se traduire par une perte financière, qu’il s’agisse d’un bonus non perçu ou d’un coût d’immatriculation plus élevé que prévu.

Au-delà de l’aspect purement administratif, ces changements reflètent souvent les priorités politiques du moment. Entre mesures vertes et ajustements budgétaires, le paysage réglementaire automobile reste en mouvement. D’où l’importance de bien comprendre, chaque année, les décisions prises à Paris et dans les régions.

Un contexte fiscal en pleine évolution

Depuis quelques mois, l’actualité fiscale tourne autour de la nécessité de financer la transition vers des modes de transport plus respectueux de l’environnement. Les débats ont été nombreux, mêlant experts, associations et parties prenantes du secteur automobile. L’objectif est clair : encourager la part de véhicules moins polluants tout en préservant l’équilibre des finances publiques.

Sur le plan national, le gouvernement a récemment revu les modalités d’attribution et de financement du bonus écologique. Les discussions ont tourné autour du montant des aides, de la mobilisation des ressources et de la capacité à cibler les ménages les plus en difficulté financière. Ces échanges ont abouti à un modèle mixte, où l’État reste garant sans pour autant assumer l’intégralité de la dépense.

Les collectivités locales, de leur côté, ont dû ajuster leurs propres barèmes pour rester attractives. Nombre de régions ont déjà annoncé qu’elles adapteraient le coût du cheval fiscal afin de conserver une compétitivité interne. Les automobilistes sont donc invités à comparer les différentes offres régionales avant d’envisager un changement de domicile ou un achat conséquent.

Dans certains départements, le spectre d’une augmentation du tarif d’immatriculation a suscité des réactions vives parmi les associations de consommateurs. Face à ces pressions, certaines régions ont finalement choisi de moduler à la marge leurs tarifs, tandis que d’autres, plus audacieuses, ont décidé d’adopter le plafond autorisé par la loi.

Le contexte demeure donc contrasté, entre volonté de verdir le parc automobile et nécessité de ménager le pouvoir d’achat. Ces tensions soulignent l’importance d’une information claire et précise, surtout quand il s’agit d’anticiper les effets sur son budget familial.

Les enjeux du bonus écologique pour les ménages

Le bonus écologique figure parmi les leviers majeurs pour orienter les achats vers des véhicules électrifiés ou à très faibles émissions. Depuis sa création, il a suscité un vif intérêt, tant du côté des automobilistes que des constructeurs, soucieux d’écouler leurs gammes “propres”.

Pour les foyers, cette aide représente un coup de pouce concret, capable de réduire significativement le coût d’une voiture électrique ou hybride rechargeable. Dans un contexte où le prix du litre d’essence et du kilowattheure évolue à la hausse, toute économie sur l’investissement initial peut peser lourd dans la décision d’achat.

Malgré tout, le bonus écologique n’est pas qu’une simple question d’argent. Il symbolise aussi un engagement collectif vers la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la pollution urbaine. Les plus fervents défenseurs de la mobilité durable voient dans cette mesure un signal fort envoyé aux citoyens pour accélérer la transition énergétique.

Cependant, l’efficacité du dispositif repose sur la couverture des dépenses et sur la répartition équitable des aides. Les critiques ont parfois souligné un risque de “subvention aux plus aisés”, notamment lorsque les véhicules haut de gamme restaient éligibles à un coup de pouce financier conséquent. C’est pourquoi les pouvoirs publics ont exploré des pistes pour mieux cibler les bénéficiaires selon leurs revenus.

À lire aussi

L’évolution du bonus écologique, à compter de cette échéance du 1er juillet, s’inscrira précisément dans cette volonté de concilier justice sociale et transition environnementale. Les modalités vont changer de nature, impactant directement le montant perçu par chaque ménage.

Un financement inédit par les fournisseurs d’énergie

Pour la première fois, la charge financière du bonus écologique ne dépendra plus directement du budget de l’État. Elle sera mutualisée auprès des fournisseurs d’énergie via les certificats d’économie d’énergie (CEE), un mécanisme déjà bien rodé pour encourager les travaux de rénovation thermique.

Ce modèle innovant présente plusieurs avantages. D’une part, il permet de sécuriser le financement du dispositif sans alourdir la dette publique. D’autre part, il implique une responsabilité accrue des acteurs du secteur énergétique, invités à participer activement aux efforts de décarbonation.

Concrètement, les entreprises prestataires d’électricité et de gaz devront consacrer une partie de leurs gains à l’attribution de ces aides. Ce basculement vise à créer une boucle vertueuse : plus elles contribuent à l’amélioration de l’efficacité énergétique, plus elles participent à la lutte contre le réchauffement.

Les ménages, de leur côté, ne verront aucune différence dans la procédure de demande. Les portails en ligne et les guichets habituels resteront habilités à verser le bonus. Seul le payeur change, sans complexifier les démarches administratives.

Cette réforme, saluée par certains observateurs, témoigne d’un recentrage sur l’objectif écologique. Elle instaure une coopération plus grande entre l’État, les collectivités et les entreprises, au bénéfice final du consommateur.

Des conditions de ressources redéfinies

Avec le nouveau système, l’éligibilité au bonus écologique ne se fera plus selon un simple plafond de revenus. Mais à l’aune d’un découpage en déciles. Ce mode de calcul permet de mieux ajuster l’aide aux réalités financières de chaque foyer.

Les données fiscales de l’Insee serviront de base de référence pour déterminer l’appartenance de chaque ménage à l’un des dix déciles de revenu national. Les quintiles inférieurs (déciles 1 à 5) correspondront aux foyers les plus modestes. Tandis que les déciles supérieurs (6 à 10) regrouperont ceux à revenu plus élevé.

Cette classification, plus fine qu’un simple plancher unique, offre une meilleure graduation de l’aide. Ainsi, les ménages les plus fragiles bénéficieront d’un coup de pouce accru. Tandis que les déciles supérieurs verront une allocation plus mesurée, tout en restant incitatifs.

Le recours aux déciles répond à une logique de ciblage social plus poussée. Il s’inscrit dans la volonté de réduire les inégalités face aux coûts élevés des véhicules électriques. Sans pour autant écarter totalement les ménages aux revenus confortables.

En pratique, chaque demande de bonus sera validée après extraction automatique du décile du foyer dans les bases administratives. Garantissant la transparence et l’équité du dispositif.

Le périmètre des véhicules toujours encadré

Si le mode de financement et les critères de ressources évoluent. Le champ d’application du bonus écologique reste, lui, encadré par plusieurs conditions techniques invariables. Seuls certains modèles peuvent prétendre au soutien de l’État et des fournisseurs d’énergie.

La première de ces conditions concerne le prix d’achat du véhicule. Seules les voitures dont le tarif catalogue n’excède pas 47 000 euros seront éligibles. Garantissant ainsi que l’aide profite avant tout aux modèles grand public plutôt qu’aux berlines de luxe.

Le poids maximal autorisé de 2,4 tonnes demeure de rigueur. Limitant l’accès aux véhicules utilitaires ou aux SUV les plus lourds. Cette contrainte vise à encourager des designs plus légers et plus performants d’un point de vue énergétique.

Enfin, chaque modèle doit obtenir un score environnemental minimal, calculé selon des critères d’émissions et de consommation. Cette exigence garantit que le bonus soutient réellement les véhicules les moins polluants.

En combinant ces trois critères — prix, poids et score environnemental — les autorités s’assurent que le bonus écologique reste fidèle à son objectif d’accélérer la transition vers une mobilité propre.

À lire aussi

Les disparités régionales du cheval fiscal

Au-delà du bonus, un autre poste de dépense pèse lourd dans le budget des automobilistes. Le coût de la carte grise. Dépendant du nombre de chevaux fiscaux et du tarif appliqué par la région de résidence. Il varie sensiblement d’un territoire à l’autre.

Le cheval fiscal correspond à une unité de mesure administrative, servant de base au calcul des frais d’immatriculation. Chaque région fixe son propre prix unitaire, dans la limite d’un plafond national fixé à 60 euros.

Certaines régions ont ainsi fait jouer la concurrence fiscale en maintenant un tarif bas. Afin d’attirer de nouveaux résidents et de soutenir le pouvoir d’achat local. D’autres, au contraire, ont opté pour une tarification plus élevée. Souvent justifiée par la nécessité de financer des projets d’aménagement et d’entretien.

Cette diversité crée un véritable écart. On peut payer la carte grise deux fois plus cher en passant d’une région à l’autre, pour un véhicule identique. Face à cette réalité, les conducteurs métropolitains adoptent parfois des stratégies d’immatriculation trans-régionale pour bénéficier du tarif le plus avantageux.

Cette situation mérite d’être prise en compte avant tout achat ou déménagement. Tant l’économie potentielle peut atteindre plusieurs centaines d’euros, selon la puissance fiscale du véhicule.

Zoom sur l’évolution en Occitanie

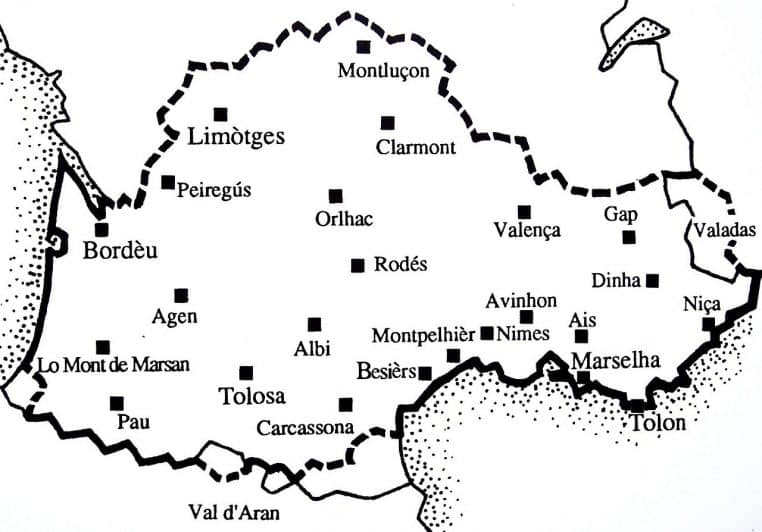

Parmi les nombreuses régions de France, l’Occitanie se distingue à partir du 1er juillet 2025 par une décision forte. Le cheval fiscal y passera de 54,50 € à 59,50 € l’unité. Cette hausse de 5 € place l’Occitanie parmi les territoires les plus onéreux en matière d’immatriculation.

Pour un véhicule de six chevaux fiscaux, le tarif grimpera ainsi de 327 € à 357 €. Pour un modèle à quinze chevaux, la note passera de 817,50 € à 892,50 €. Soit une facture additionnelle de 75 €.

Cette augmentation s’explique par la volonté de la région d’augmenter ses recettes, notamment pour financer des infrastructures routières et des actions en faveur de la mobilité durable. Les élus locaux défendent cet arbitrage, arguant qu’il permettra de répondre aux besoins croissants en transports publics et à l’entretien du réseau routier.

Face à cette évolution, les automobilistes résidant en Occitanie devront anticiper la hausse de leur budget annuel, en particulier s’ils projettent de changer de véhicule ou d’immatriculer un parc important.

Comment s’adapter à ces changements ?

Pour limiter l’impact financier de ces mesures, plusieurs pistes s’offrent aux conducteurs. D’abord, vérifiez votre éligibilité au bonus écologique avant toute acquisition, en vous assurant que votre projet d’achat répond aux critères de prix, de poids et de score environnemental.

Ensuite, pensez à comparer les tarifs du cheval fiscal si vous êtes susceptible de déménager ou si vous résidez à proximité d’une autre région. Une simple immatriculation décalée peut parfois générer une économie non négligeable.

Enfin, explorez les offres de financement ou de leasing qui incluent le bonus dans le plan de financement global. Certaines concessions proposent des formules clés en main permettant de bénéficier immédiatement de l’aide sans avancer la totalité de la somme.

Veillez également à surveiller l’évolution des barèmes régionaux : si certaines collectivités choisissent de moduler leurs tarifs en réaction à la concurrence voisine, un changement de politique peut survenir à tout moment.

Enfin, à partir du 1er juillet 2025, deux mesures majeures entrent en vigueur pour les automobilistes : la revalorisation du bonus écologique financée par les fournisseurs d’énergie via les certificats d’économie d’énergie, et la hausse du prix du cheval fiscal à 59,50 € en Occitanie, faisant ainsi évoluer le montant de la carte grise dans cette région.