En 1967, vingt étudiants se sont attaqués à un scénario de fin du monde venu de l’espace

En pleine guerre froide. Un professeur du MIT a demandé à vingt étudiants d’imaginer comment empêcher un astéroïde de percuter la Terre.

Ce qui ne devait être qu’un simple exercice pédagogique s’est transformé en modèle précoce de défense planétaire. Resté longtemps dans l’ombre. Et si cette expérience extrême disait encore quelque chose de nos peurs d’aujourd’hui ?

Quand la peur de l’espace croise la guerre froide

Depuis des siècles, l’idée d’une fin du monde venue du ciel nourrit les mythes, les religions et les récits catastrophes. Longtemps, ces visions ont été cantonnées aux légendes ou à quelques événements naturels mal compris. Au XXᵉ siècle, tout change lorsque l’astronomie permet enfin de suivre avec précision les trajectoires des astéroïdes qui croisent l’orbite de la Terre.

Dans le même temps, la planète vit sous une autre menace existentielle, très concrète celle-ci. L’équilibre précaire de la dissuasion nucléaire. Entre course aux armements, pollution aux pesticides. Et premiers signaux d’un environnement qui se dégrade. L’humanité découvre qu’elle peut elle-même provoquer sa disparition. Dans ce climat saturé d’angoisses, l’hypothèse d’un rocher géant fonçant sur la planète ne semble plus relever uniquement de la science-fiction.

C’est précisément dans ce contexte que, en 1967, une poignée d’étudiants en ingénierie va se retrouver face à un scénario que peu d’adultes accepteraient de regarder en face. Leur mission : faire en sorte que la Terre survive à un astéroïde bien réel. Sans le savoir, ils s’apprêtent à poser les bases de ce que l’on appelle aujourd’hui la défense planétaire.

Icare, l’astéroïde qui inquiète les scientifiques

L’histoire commence en 1949, lorsque l’astronome Walter Baade identifie un objet qu’il baptise Icare. Cet astéroïde Icare possède une orbite qui se rapproche dangereusement de celle de la Terre. Sur le papier, la probabilité d’un impact reste faible, mais l’idée s’installe : un corps venu de l’espace pourrait un jour frapper la planète et provoquer des dégâts considérables.

Dix ans plus tard, la question ressurgit. En 1965, le physicien Stuart Butler alerte : selon ses estimations, un impact d’Icare serait suffisant pour raser une ville entière. De quoi ajouter une inquiétude supplémentaire à une époque déjà marquée par la peur de la bombe, la diffusion massive de produits chimiques et les premiers signaux d’écosystèmes en déclin.

Pour l’opinion publique, ces scénarios restent encore lointains. Mais dans certains laboratoires et grandes écoles, ils deviennent des supports de réflexion. Et surtout, un miroir assez brutal de la vulnérabilité humaine. C’est là qu’intervient Paul Sandorff, enseignant au MIT, qui va décider de transformer cette angoisse latente en exercice de cours.

Vingt étudiants du MIT face à un scénario d’extinction

Selon le récit rapporté par National Geographic, Paul Sandorff propose à une vingtaine d’étudiants de travailler sur un projet très particulier. Leur consigne est simple en apparence : concevoir un plan pour éviter une collision théorique entre Icare et la Terre, prévue en juin 1968. Au départ, beaucoup prennent la proposition pour un jeu intellectuel de plus, un cas d’école un peu spectaculaire mais déconnecté de la réalité.

Très vite, le ton change. Les étudiants disposent de soixante-dix semaines de travail, d’un budget virtuel équivalant à 1 % du PIB américain et uniquement de technologies déjà existantes. Loin d’être une fantaisie de science-fiction, l’exercice se révèle extrêmement contraignant. Pour y répondre, la classe est répartie en sous-groupes, chacun chargé d’un pan du problème : lancer une fusée, transporter une charge, calculer une orbite, gérer les délais.

Les étudiants découvrent alors que chaque choix technique a des répercussions en cascade sur les autres équipes. Une fusée plus lourde nécessite davantage de carburant, ce qui change la trajectoire possible, ce qui modifie à son tour la façon d’approcher l’astéroïde. Le projet se construit par itérations, comme un puzzle géant où chaque pièce dépend des autres. Peu à peu, le devoir noté se transforme en véritable mission de survie virtuelle.

À lire aussi

Dans un amphithéâtre de Boston, une vingtaine de jeunes gens se retrouvent ainsi à jouer, très sérieusement, avec le destin imaginaire de l’humanité. Ce basculement de la théorie vers l’engagement personnel est l’un des héritages silencieux de cette expérience.

Un plan nucléaire pour pousser un astéroïde sans le briser

De ce travail collectif, une solution inattendue émerge. Plutôt que de détruire Icare, les étudiants imaginent qu’il serait plus efficace de le détourner légèrement. Leur idée est d’utiliser des charges nucléaires placées non pas sur, mais à proximité de l’astéroïde, et déclenchées au bon moment pour modifier sa trajectoire sans le pulvériser.

Derrière ce concept se cache un principe orbital simple. Un petit changement de vitesse appliqué suffisamment tôt peut, à l’échelle de millions de kilomètres, produire un décalage énorme.

Comme une poussée donnée au bon moment sur une balançoire, ce « coup de pouce cosmique » permettrait de faire passer Icare à distance de sécurité de la Terre. Les calculs montrent cependant qu’il est déjà trop tard pour intervenir si l’on attend que l’objet s’approche vraiment. Tout repose donc sur une action anticipée.

Le plan final prévoit l’envoi de six fusées Saturn V, chacune équipée d’une bombe H d’environ 100 millions de tonnes d’équivalent explosif. L’objectif n’est pas d’anéantir l’astéroïde, mais de faire pression sur son orbite par une série de détonations superbement synchronisées. Le risque à éviter à tout prix est de fragmenter Icare en une pluie de projectiles secondaires, potentiellement encore plus destructeurs.

Un protocole mis en place

Les étudiants vont jusqu’à estimer la probabilité de succès de leur dispositif : 71 %. Le projet est présenté publiquement en mai 1967 et repris par une trentaine de journaux à travers les États-Unis. Pour la première fois, un protocole complet, conçu dans une salle de classe, détaille comment l’humanité pourrait réagir à une menace venue de l’espace. Pourtant, aucune suite politique ou scientifique immédiate n’est donnée.

En 1968, l’astéroïde passe finalement à distance respectable. Avec lui, l’attention du public se détourne. L’exercice du MIT retombe dans l’oubli, comme si la menace qu’il incarnait s’était évaporée avec ce simple rendez-vous manqué.

De l’alerte scientifique à la naissance de la défense planétaire

Il faudra attendre trois décennies pour que l’angoisse réveillée par Icare prenne une tournure concrète. Trente ans après l’exercice de Sandorff, une comète sur Jupiter rappelle brutalement que les impacts géants ne sont pas qu’un concept théorique. Peu après, des travaux scientifiques convergent : l’extinction des dinosaures est bel et bien liée à la chute d’un astéroïde de grande taille.

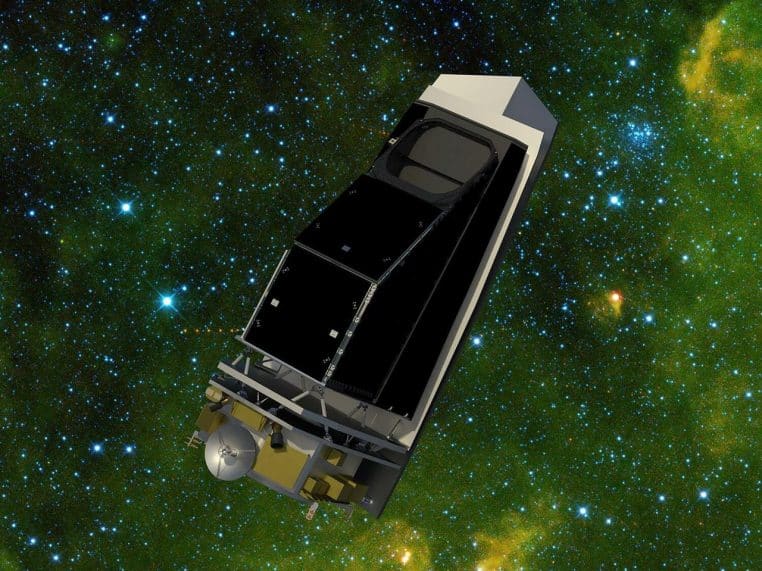

Ce faisceau de preuves finit par convaincre les agences spatiales qu’il ne suffit plus de compter sur la chance. Les programmes de détection des géocroiseurs se structurent, des catalogues d’objets potentiellement dangereux sont établis et des protocoles d’alerte commencent à se mettre en place. La « défense planétaire » entre alors progressivement dans le vocabulaire des politiques publiques et des agences comme la NASA ou leurs équivalents européens.

Dans ce nouvel écosystème, le projet du MIT apparaît comme un précurseur discret. Il n’a pas déclenché de programme immédiatement, mais il a démontré qu’il était possible de poser la question « Que ferions-nous si un astéroïde fonçait sur nous ? » de manière rationnelle, chiffrée, structurée. Une manière d’oser regarder en face un scénario longtemps jugé trop anxiogène pour être abordé autrement que dans les films.

À lire aussi

On pourrait croire que cette histoire appartient à un autre temps, celui des téléphones à cadran et des fusées géantes de la course à l’espace. Pourtant, un autre type de peur globale vient désormais occuper la place laissée vacante par Icare dans l’imaginaire collectif.

De l’astéroïde Icare au climat : ce que les jeunes de 2025 ont hérité

Aujourd’hui, ce n’est plus un impact venu du ciel qui structure l’angoisse des plus jeunes, mais le dérèglement du climat. Selon une vaste enquête publiée par la revue The Lancet en 2021, près de 75 % des 16-25 ans jugent l’avenir « effrayant ». Plus de la moitié déclarent se sentir trahis par l’inaction des gouvernements, et 39 % disent hésiter à avoir des enfants dans ce contexte. Cette anxiété climatique ne repose pas sur une simulation de cours, mais sur des événements bien tangibles.

Sécheresses répétées, incendies géants, fonte accélérée des glaces : les manifestations physiques du dérèglement atteignent désormais le quotidien. Elles sont relayées en continu par les médias et les réseaux sociaux, ce qui laisse peu d’espace pour oublier la menace.

Mais ce qui pèse le plus, selon de nombreux jeunes interrogés, ce n’est pas seulement la réalité du risque, c’est le sentiment d’abandon. La perception que les adultes aux commandes n’agissent pas à la hauteur des enjeux.

À sa manière, Paul Sandorff avait intuitivement compris cette dimension psychologique. En confiant à ses étudiants une mission quasiment impossible, il ne leur a pas promis de sauver réellement la planète.

Mais il les a placés en posture d’acteurs, responsables de décisions, capables de quantifier, débattre et proposer. Derrière les chiffres, les fusées et les bombes H, il leur a transmis une façon de se tenir face à un problème qu’on préférerait ignorer.

Que retenir ?

On pourrait y voir un modèle de ce qui manque parfois aux jeunes d’aujourd’hui : la sensation d’avoir prise sur les choses. Là où, en 1967, on demandait à une promotion d’ingénieurs de réfléchir à un astéroïde, beaucoup de jeunes de 2025 aimeraient qu’on leur confie, avec autant de sérieux, le chantier de la transition écologique ou de l’adaptation aux nouvelles menaces globales.

Car au fond, le parallèle est frappant. Dans les deux cas, il s’agit d’apprendre à « penser l’impensable » sans sombrer dans la panique ni le déni. À organiser collectivement la réponse à un risque qui dépasse largement l’échelle individuelle.

L’exercice imaginé autour d’Icare ne constitue pas seulement un épisode curieux de l’histoire du MIT. C’est un rappel qu’ouvrir un espace de réflexion, même fictif, peut changer la manière dont une génération envisage son rôle.

Dans un monde où les crises se superposent, réactiver cet esprit pourrait être plus crucial que jamais. Donner aux jeunes la possibilité de se confronter, ensemble, aux scénarios qui les effraient le plus ne garantit pas d’éviter tous les catastrophes.

Mais, comme l’avaient compris ces vingt étudiants en 1967, c’est probablement notre meilleure chance de ne pas être totalement pris au dépourvu lorsque l’une d’elles se produira vraiment.